今回は待望のフロイト全集が入ってまいりました。現在も岩波書店から販売されていますが、残念ながらすでに一部売り切れ状態です。発売時に揃えておけばよかったという方も多いかと思います。フロイトと言えば、以前は人文書院発行のフロイト著作集が定番でした。今回は端本でしたので岩波書店のフロイト全集の揃いをお持ちで売却をご検討の方いらっしゃいましたらよろしくお願いします。

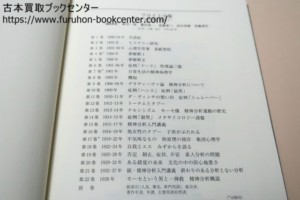

総数270作品の執筆年代順配列、思索の核心をなす主要用語の統一、過去の研究を包括した編集により21世紀の新たなフロイト像を提示する本邦初の全集

本巻は一九一二年を中心にその前後に準備され執筆・公刊された著書・論稿を収める。第一次世界大戦勃発直前の異様な雰囲気がみなぎった時期の著作である。一触即発の緊張と不安が、やがてやってくる破壊と解放の重い予感をはらんで隅々にまで漏漫していたヨーロッパの動向と軌を一にするかのように、フロイトの生涯もこの時期、大きな節目を迎える。そのことはなにより、それまで精神分析運動の推進にあたって最大の同士と目されたり、またみずからこの運動の継承者と見込んでいた弟子たちとの訣別という形で顕れた。具体的には、アルフレート・アードラー、ヴィルヘルム・シュテーケル、カール・グスタフ・ユングといった面々との理論的対立から人間関係の破綻へと進む全面的な決裂が、この時期のフロイトの生涯に暗い影を投げかけている。

本解題では、本巻所収の著作との関係からしても、ユングとの訣別を組上に載せたい。一九一一年にウィーン精神分析協会から脱会したアードラーや一九一二年に袂を分かったシュテーケルとの対立や絶交もショッキングなこ 解。とに違いなかったろうが、しかし、フロイトの反応からしても、一九一三年にその対立が抜き差しならないものと = なったユングの場合はショックの度合いが比較を絶している。前二者の場合は関係断絶によってむしろせいせいしたという趣があったのに対し、ユングに関しては、全面的決裂が避けられないことがはっきりした一九一三年夏、避暑でマリーエンバートを訪れていたフロイトは抑鬱的な様子を示していた。娘アンナによると、そうした姿の父が見られたのはその時だけだという(アーネスト・ジョーンズ「フロイトの生涯と作品』第二巻、ロンドン – ニューヨーク、1955年、99頁参照)。それだけ、十九歳年下のこの青年学者(当時三十八歳、フロイト五十七歳)に対するフロイト自身の思い入れは強かった。ユング自身の研究者としての傑出した才能・資質や姿勢がその最大の理由であろうが、 それだけではない 「スイス人であるユングは、それまでのほとんどの精神分析家がフロイトと民族を同じくしていたのに対し、非ユダヤ系のアーリア人であった。

これこそ、フロイトが内心待望していたことであった。というのも、精神分析の研完者や臨本家がユダヤ系で占められる限り、精神分析はユダヤ人固有の営為であるとの嫌疑を振り払うことができず、科学として確乎たる身分を証すことができない。それは、ひとりユダヤ民族に限らず、ひろくあらゆる民族に開かれ信奉されてこそ、科学としての普遍性を具現することができる。将来を嘱望される、しかもヨーロッパの一支配的民族の出自をもつ者が精神分析に帰依する――これこそ、精神分析の未来の鍵を握る喫緊事の一つだと、フロイトは踏んだのである。ユングはそのフロイトの判断・熱望にとって、これ以上望み得ないようなまさにお誂 その人物であった人に挙げる往復書簡の「F」参照)。